資訊

NEWS

1. 2實驗設計的合理性和邏輯性問題

實驗方法的合理性和邏輯性是成功的關鍵,目前,非熱效應實驗研究方法主要有效應差異比較法和特征法.

效應差異法是指從傳統加熱與微波加熱所產生的結果的差異性出發來證明非熱效應,目前以此為基礎的實驗方法主要包括下面幾種:

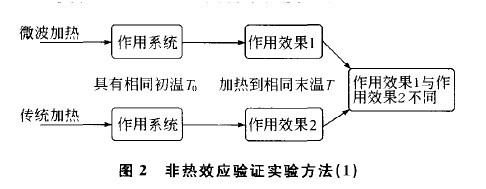

實驗方法1:相同初末溫度比較法

這是最常見的被人們用來證明非熱效應的方法.對于作用對象,通過微波加熱和傳統加熱兩種方法從相同的初始溫度加熱到相同的末溫,得到不同的效果,由此推斷存在非熱效應.Bogdal等在1998年研究不同的有機合成實驗中觀察到微波加熱與傳統加熱有不同的反應速率。Gedye等許多科學家在多種化學合成中發現了在加熱到相同溫度條件下微波加熱與傳統加熱有顯著的不同。這些實驗都是基于以上思路來證明非熱效應的.

實際上,即使是做到了反應物被加熱到完全相同的溫度,那么非熱效應也不能得到驗證.首先,最終的相同溫度不能反映它們在反應的過程中的溫度變化,往往在加熱到相同溫度時,它們可能經歷了不同的時間和溫度狀態.可以從理論上證明:對同一個反應不同的溫升曲線可以導致不同的反應結果.當然,也有一些實驗做到了不但初始溫度和末溫相同,而且升溫速率也基本一致.Martin等對Zn0陶瓷采用微波燒結及常規燒結,發現在升降溫速度及最終溫度相同條件下,當溫度大于600℃時,微波燒結收縮率比常規燒結收縮率大,并且燒結體致密度增。但是,這種升溫速率上的基本一致是難以保證整個實驗結果的一致性,因為微波加熱和傳統加熱的方式不同,很難使得一個很短的時間內溫度曲線的重合,只能說,從整個加熱過程來看,其溫升曲線是基本重合的,并且很多局部溫升和微觀熱點是難以測量的.我們在硫酸鈣結晶過程中,通過特殊控溫方法,使得微波加熱與傳統水浴加熱從相同初始溫度以相同溫升速率加熱硫酸鈣生成反應到相同末溫,發現微波與傳統加熱條件下硫酸鈣晶體物相組成略有不同,微波加熱下生成了少量需更高溫度才能產生的半水硫酸鈣晶體,同時,兩種加熱方式下晶體形貌有明顯差異。因為微波加熱反應過程中,觀測到有爆裂現象發生.由此推斷,這種特殊的結晶產物,很可能是因為局部的微觀熱點造成的,而這種微觀熱點無法用常規溫度計測量得到.所以很可能這種結構和形貌上的差異還是由于溫度變化造成的,因而只能稱為特殊效應,而不是非熱效應。

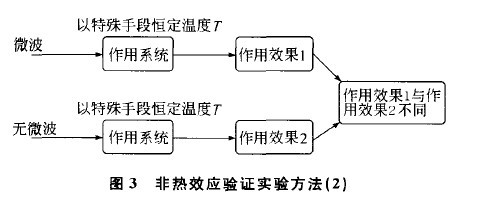

通過特殊手段使得作用系統恒溫,那么在相同溫度下,微波加熱與傳統加熱效果不同就認為存在非熱效應.1990年Bose將反應物放在裝有冰水混合物的燒杯中以確保恒溫,在這樣的條件下,他們獲得了與相同溫度下傳統加熱方法不一樣的結果。三磷酸腺貳水解反應在同樣的條件下,微波加熱下水解的速率較傳統速率快12-15倍。Clark采用微波與常規混合燒結方法對穩定氧化錯進行研究,發現微波場存在時,在相同溫度下,收縮率增加。但是這些恒溫手段仍然存在問題,因為溫度計只能測量到宏觀溫度,對于局部溫升難以測量.問題的根本還在于對于溫度的控制方法上。

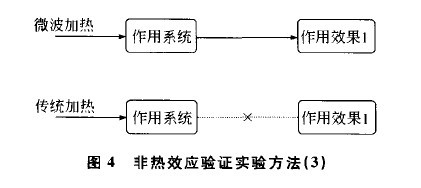

實驗方法3:微波加熱特有效應法

微波加熱所取得的效果在傳統加熱方法下不能獲得,那么就認為存在非熱效應.Maoz等在1998年通過一個自組裝的雙極性的雙分子層固定于惰性硅樹脂的熱沉積過程中在酞亞胺表面發現了傳統加熱無法獲得的變化卿〕.1999年Haswell等在微波輻射下的固相分離過程中觀測到傳統加熱中不能觀測到的現象.目前爭議頗多的微波低溫反應,就是在微波加熱的過程中用干冰冷卻,使得在如此低的溫度下不能進行的反應在微波輻射下仍能進行.深人思考,這些實驗也不能證明非熱效應的存在性.例如:微波加熱下包括水在內的許多化學溶劑的沸點都有一定提高,通常沸點下不能進行的反應在微波輻射下也可以進行.此外,微波加熱可以獲得傳統加熱無法得到的巨大熱梯度。如上所述,系統宏觀溫度很低并不能保證局部熱點的高溫.這種溫度上的不同所造成的差異,當然是不能把它歸結于非熱效應。

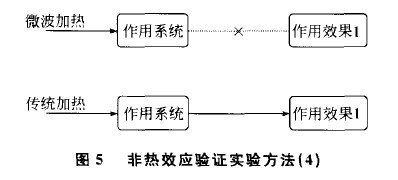

實驗方法4:傳統加熱特有效應法

這實際上和方法(3)基本是一致的,是指用傳統加熱方法可以獲得的結果用微波無法獲得.這就是所謂的逆微波特殊效應.關于逆微波特殊效應的實驗最近也有報道加,這種結果是否是加熱方式造成的溫度上的不同,仍然不能肯定,有待進一步研究。

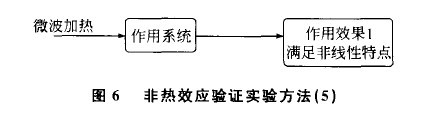

實驗方法5:特征法

微波加熱化學反應過程中產生的一些非熱效應具有的非線性特征,比如頻率和功率窗效應等,由此認為這樣的效應是非熱效應.Thuillier和Jullien在實驗中發現DGEBA和DDS混合物的硬化反應速率并不直接的依賴于反應溫度,而與作用微波脈沖寬度有關川.Beldjoudi等發現了重復頻率為23. 8,200 Hz的微波脈沖對交聯具有最佳的作用效果。MIT的Senise等在合成乳化不飽和多聚體樹脂時,發現存在功率窗這一事實.從獲得的化學反應動力學參數中,可以清楚地觀測到反應級數的變化,暗示了微波能適當地作用于反應}z7.其實,這些非線性特性并不是非熱效應的充分必要條件,因為在微波加熱過程中,如果功率很高,也有可能產生非線性特性.對于典型的化學反應系統來說,在微波輻射下,化學反應系統吸收電磁能量轉化成熱能,溫升改變了化學反應速率,系統中物質成分的變化和溫度升高都會導致等效復介電系數變化從而引起電磁傳播特性的變化,反過來又影響電磁波的吸收和反射.這意味著反應系統的宏觀等效介電系數不僅是時變的與溫度有關的函數,而且通過溫度還與人射的微波功率有關,此時介電系數的變化具有典型的非線性和非平衡特征,而微波加熱中需要引人等效介電系數,這種非線性特征將會被引人Maxwell方程中.此時,這種非平衡系統對微波的響應就有可能產生非熱特性,所以這些非熱效應的特征可能并不是微波本身帶來的,而是加熱過程帶來的。所以從目前的實驗研究結果來看,還不能就是否存在微波的“非熱效應”下定論.從實驗方面來說,需要更為嚴密的實驗手段和方法,特別是微波輻射下溫度空間分布的精細測量。

2 微波對反應系統自組織行為的影響

(1)反對非熱效應的觀點

在無外加電磁場時,反應物分子碰撞的方向性將肯定維持一個統計學上的各向同性.在有外加電磁場時,越來越多的極性分子在取向作用下趨于和電場方向一致,電場就會導致碰撞方向的各向異性,但與此同時,熱運動又會使它趨于各向同性.根據langevin函數計算,在室溫下,大約需要10' V/m的強電場才會影響反應物分子之間的隨機碰撞,引起自組織行為。所以通常情況下,由于熱運動,微波輻射下反應物分子仍然保持著其碰撞的隨機性,電場太弱是不可能引起自組織行為的.并且,在微波加快化學反應中常常伴隨著高溫產生,電場越強,溫度越高,因而更難影響反應物分子的隨機碰撞,誘導自組織化。

(2)同意非熱效應的觀點

反對者忽略了一個問題,langevin函數是以平衡態理論的Maxwell-Boltzmann分布為基礎的,對于非平衡態理論的相應計算是否可靠也是值得懷疑的.一個遠離平衡的開放物理化學體系是具有發生自組織過程的能力的.這樣的一種體系通過不斷地與外界交換物質和能量,就有可能從原有的混亂無序狀態轉變成為一種在時間上、空間上或功能上的有序狀態,平時只能作為噪聲或者干擾的弱電磁場就可能對系統產生重大影響.目前非線性系統中被人們觀察到的隨機共振現象就是一個典型的例子。

3結論

(1)與弱電磁場對生物體的“非熱效應”研究不同,微波加快化學反應中的微波功率較高,系統往往伴隨有顯著的溫度升高.要區別效應是由溫升引起的還是別的什么因素引起的非常困難。

(2)微波加快化學反應中的“非熱效應”缺乏理論依據,微波與化學反應相互作用需要深人研究,特別是電磁場與非平衡系統的相互作用研究。

(3)實驗方案仍然不成熟,需要合理設計,全方位的考慮,目前實驗中最迫切需要解決的當然是溫度的測量和控制問題,特別是微波輻射下溫度空間分布的精細測量。

(4)從目前的研究結果來看,還不能就是否存在微波的“非熱效應”下定論。

上一篇: 微波法合成氮化物熒光粉獲突破

下一篇: 沒有下一篇內容